Belakangan ini publik ramai membicarakan kasus MBG, sebuah organisasi yang fokus pada isu gizi dan kesehatan. Bukan soal programnya, tapi soal salah satu petingginya yang ternyata tidak punya latar belakang di bidang gizi. Hal ini bikin banyak orang bertanya-tanya: apakah keputusan yang mereka ambil bisa efektif dan tepat sasaran?

Masalah ini bukan cuma perkara "punya ijazah gizi atau tidak", tapi lebih ke dampak nyata pada masyarakat. Pasalnya, kebijakan dan program MBG langsung bersinggungan dengan kesehatan publik. Jadi, wajar kalau muncul keraguan dan kritik dari berbagai pihak.

Latar Belakang MBG

MBG dikenal sebagai organisasi yang giat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Mereka rutin bikin seminar, workshop, hingga materi edukasi yang disebar ke masyarakat. Selain itu, MBG juga bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperbaiki kualitas layanan gizi di Indonesia.

Dari awal berdiri sampai sekarang, MBG sudah berkembang pesat: program edukasi makin meluas, kerja sama dengan organisasi internasional makin erat, bahkan ada penelitian khusus soal isu gizi yang mereka jalankan.

Peran dan Kontroversi Petinggi

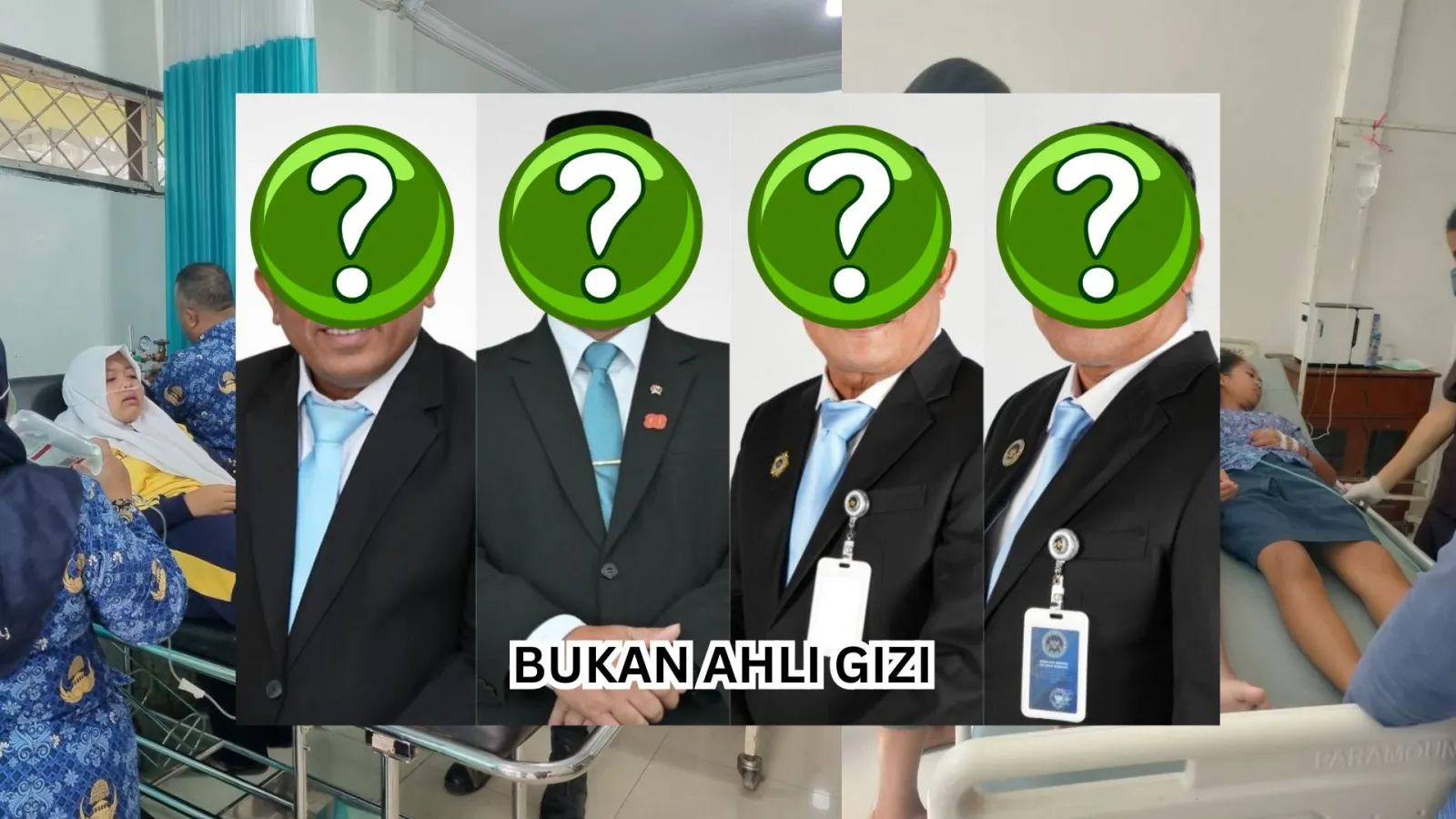

Dalam organisasi sebesar MBG, posisi petinggi itu krusial. Mereka lah yang mengarahkan strategi, mengawasi program, dan memastikan tujuan berjalan sesuai visi. Nah, masalahnya muncul ketika kursi penting ini diisi orang yang bukan ahli gizi. Bagi banyak pihak, ini bisa jadi kelemahan serius.

Kenapa? Karena kebijakan gizi butuh pemahaman ilmiah, bukan sekadar pandangan umum. Tanpa keahlian, ada risiko program jadi tidak efektif, bahkan salah sasaran. Dampaknya bisa berujung pada meningkatnya kasus malnutrisi atau rendahnya kesadaran gizi masyarakat.

Reaksi Publik dan Ahli

Kasus ini langsung memicu reaksi beragam. Ada yang khawatir, ada juga yang geram. Stakeholder seperti mitra dan donor pun meminta klarifikasi. Para ahli gizi menilai, keputusan penting seharusnya berbasis data ilmiah, bukan asumsi. Kalau tidak, kebijakan yang lahir bisa berpotensi keliru.

Menurut pakar, ada beberapa solusi yang bisa ditempuh:

Libatkan ahli gizi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Berikan pelatihan gizi untuk petinggi yang non-ahli.

Restrukturisasi organisasi agar keahlian teknis tidak tersisih.

Pemerintah sebenarnya sudah punya kebijakan terkait gizi, mulai dari fortifikasi pangan, suplementasi, sampai pendidikan gizi di sekolah. Tapi kalau organisasi seperti MBG tidak dipimpin oleh orang yang paham seluk-beluk gizi, regulasi ini bisa jadi kurang maksimal.

Kasus MBG jadi cermin penting: keahlian itu bukan formalitas, tapi kebutuhan nyata. Masyarakat berharap ke depan, organisasi gizi dipimpin oleh orang yang benar-benar menguasai bidangnya, bukan hanya punya nama besar.